こんにちは。校長の龍です。

2011年6月3日にスタートした敬愛小ブログ。

ブログをスタートして、12年が経過しました。

本日までに234万1960人の方にご覧いただいています。

前回のブログアクセスの記事が5月19日2,23万8,880人だったので、この1ヶ月でなんと約11.7万人の方にご覧いただいたことになります。いつもご覧いただき誠に有難うございます。

最近30日の閲覧数上位の項目はこちらです。

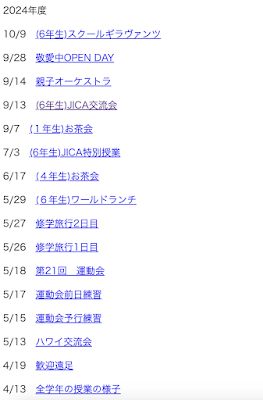

9月10月は色々なイベントを行いました。

親子コンサートやOPENDAYなど今年初開催のイベントもご好評をいただきました。ブログもご覧いただき有難うございます!

また、コロナ明け3回目の開催になるICT公開研修会の記事にもたくさんのアクセスをいただいています。

全国から180名の方にお越しいただき「ICT機器を効果的に活用した学習者主体の学び」というテーマで開催しました。たくさんの学びがある研修会でした!ご参加いただいた皆様!有難うございました!

端末別のアクセス状況はこちらです。

iPhoneやAndroidなどのモバイル端末から全体の約3分の2のアクセスをいただいています。

2016年10月のブログによると、その当時は端末別に

Windows 34%・iPhone 24%・Android 23%・iPad 9%

という閲覧データでした。

この数年でモバイル端末からの閲覧が多くなってきたことが伺えます。

敬愛ブログでは最新の情報をご紹介していますが、保護者専用サイトでは、職員が撮影した写真・動画をできるだけタイムリーにUPするようにしています。

保護者限定の写真・動画のリストはこちらです。

保護者の皆様には1学期に、IDとパスワードをお送りしています。

写真はこちら

ブログや写真等をご覧いただき、ご家庭での話題にしていただければ幸いです。

Instagramでは、ブログでご紹介できなかった記事や写真をアップしていますので、こちらもどうぞご覧ください

https://www.instagram.com/keiai_elementary_school/

「いいね」や「フォロー」で応援いただければありがたいです!

これからも学校の様子を様々な形で発信していきます。

今度ともどうぞよろしくお願いします。